1856–1913: Gründung und erste Herausforderungen

Am 10. Mai 1856 erschien die erste Ausgabe der Schweizerischen Militärzeitschrift (RMS) auf Initiative von Ferdinand Lecomte, damals Hauptmann der Artillerie, der bis 1895 Chefredakteur bleiben sollte. In der Schweiz existierte zu dieser Zeit nur eine andere militärische Zeitschrift: die Schweizerische Militärzeitung, 1852 in Basel von Major Wieland gegründet, die heute unter dem Titel Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift erscheint.

Dans un avis, la réIn einer Bekanntmachung erklärte die Redaktion der RMS ihre Ziele: „Es ist, um den von verschiedenen Seiten geäußerten Wünschen zu entsprechen, dass wir diese Publikation ins Leben rufen – in der Hoffnung auf die Unterstützung all jener, die sich für die Entwicklung des militärischen Lebens in der Schweiz interessieren, und im Vertrauen insbesondere auf die Mithilfe unserer Waffenbrüder aus den verschiedenen Offizierskorps der Kantone. In Bezug auf die Entwicklung militärischen Wissens muss man anerkennen, dass die Westschweiz nicht über den gleichen Zusammenhang und die gleiche Einheit des Handelns verfügt wie die Deutschschweiz, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass letztere seit langem ein engagiertes Organ besitzt, die Schweizerische Militärzeitung. Daher ist es unsere Absicht, die interessantesten Beiträge aus diesem Blatt zu übersetzen. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass originäre Texte von Offizieren aus der Westschweiz nicht weniger wertvoll sein werden. Wir werden alle Beiträge mit Dank entgegennehmen und uns bemühen, allen militärischen Disziplinen die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen. Die Schweizerische Militärzeitschrift verfolgt ein Ziel des öffentlichen Nutzens: Sie möchte das Organ der Offiziere der Westschweiz sein und ihnen ein Mittel gegenseitiger Unterrichtung bieten.“RMS 1856, S. 1.

Die erste Ausgabe wurde probeweise verschickt. Leser, die sie nicht ausdrücklich ablehnten, galten automatisch als Abonnenten – Schweigen bedeutete Zustimmung. Am 6. August 1856 bewilligte die Société militaire générale einen Zuschuss von 550 Franken, ebenso wie für das „deutsche Blatt“.

Die Anfänge

Lecomtes Initiative erhielt bedeutende Unterstützung, insbesondere vom General Guillaume-Henri Dufour, der ihm schrieb: „Es ist eine glückliche Idee, die ich sehr befürworte, für die Militärs unserer Westschweiz das zu schaffen, was in der Ostschweiz schon seit Langem existiert. Dort haben sie eine Zeitschrift, die sie über alle modernen Erfindungen auf dem Laufenden hält, gute Ideen verbreitet, die Geister wachrüttelt, notwendige Reformen anregt und in unserer Jugend Interessen pflegt, die die Strömungen der Zeit nur allzu sehr zu verdrängen versuchen. Verharren Sie in diesem nützlichen Unternehmen.“

Die RMS bemühte sich von Beginn an, die militärische Aktualität zu verfolgen. Lecomte, ein Mann der Tat, der nicht zögerte, Schlachtfelder im Ausland persönlich aufzusuchen, berichtete darüber in der Zeitschrift. Anfang 1857, als aufgrund der preußischen Bedrohung im Zusammenhang mit der Neuenburger Affäre zwei Divisionen mobilisiert wurden, schrieb er: „Heute mehr denn je kann die Schweiz für ihr gutes Recht Krieg führen. Die Herzen sind einmütig, die Schweizer Armee ist gut vorbereitet […]. Sie wird auf eigenem Boden operieren, inmitten sympathischer Bevölkerungen, in einem vertrauten, unwegsamen Gelände, ungeeignet für den Einsatz der preußischen Kavallerie […]. Auch wenn unsere Führer vielleicht nicht alle so gelehrt sind wie die preußischen Offiziere, so kennen wir sie doch, und sie kennen uns. Es wird gegenseitiges Vertrauen zwischen ihnen und den Truppen herrschen […]. Der Schweizer unserer Tage wird seinen Vorfahren nicht nachstehen: als Bürger ergeben, als Christ vertrauensvoll, als Soldat standhaft und tapfer, wird er wissen, wie man das Vaterland rettet oder ruhmvoll mit ihm untergeht.“ Die Ziele der Zeitschrift waren hoch gesteckt. Dennoch geriet sie nach acht Jahren in eine Krise, wie eine Bekanntmachung Lecomtes bezeugt:

„Wenn es also geschehen konnte, dass die RMS nicht immer den Erwartungen aller entsprach, so müssen sich die Herren Offiziere in erster Linie an die eigene Brust klopfen […]. Wir brauchen den geistigen Beitrag und die moralische Unterstützung der Offiziere aller Grade und aller Waffengattungen […]. Alle sollten uns ihre Überlegungen, Beobachtungen, ja selbst ihre Kritik zukommen lassen […]. Das intellektuelle Niveau unserer Zeitschrift – und damit der Armee – würde sich dadurch stetig heben, zum größten Nutzen aller.“

Bis 1865 erschien die RMS im Zweiwochenturnus und umfasste in der Regel sechzehn Seiten. Im Septemberheft 1859 wurde erstmals eine Illustration veröffentlicht: Le Vincent, eine gezogene Kanone, die von den Österreichern bei Magenta erbeutet worden war. In den folgenden Ausgaben erschienen regelmäßig Karten oder Waffentafeln. In unregelmäßigen Abständen gab Ferdinand Lecomte Beilagen heraus, in denen mehrere seiner eigenen Schriften veröffentlicht wurden, darunter Italien im Jahr 1860 (1860 und 1861), Der Krieg der Vereinigten Staaten von Amerika (1862 und 1863) sowie Der Krieg in Dänemark 1864 (1864 und 1865). Ab 1865 wurden diese Beilagen regelmäßig einmal im Monat publiziert und widmeten sich hauptsächlich einer „Übersicht über die Spezialwaffen“.

In dieser Zeit entstand auch ein Redaktionskomitee. Zunächst wurde Lecomte von Hauptmann der Bundesartillerie Ruchonnet und Hauptmann des Bundesgenie Cuénod unterstützt. Es scheint jedoch eine gewisse Instabilität in der Redaktion gegeben zu haben, da in 25 Jahren nicht weniger als 18 Redaktoren aufeinanderfolgten. Unter den gelegentlichen Mitarbeitern befanden sich General Dufour und General Henri-Victor de Gingins.H.-V. de Gingins (1792–1874), Leutnant im Regiment von Watteville im Dienst Englands (1807–1816), Mitglied des Berner Kleinen Rates (ab 1825). Im Jahr 1829 trat er als Major in den Dienst von Neapel im 4e régiment suisse, lieutenant-colonel en 1832, puis colonel, général de brigade en 1848. Il démissionne la même année. 1869 veröffentlichte Edouard SecrétanSekretär im Politischen Departement des Bundes in Bern (1871–1874), Korrespondent in Bern (1871–1874), später Oberst und Chefredaktor der Gazette de Lausanne (1874-1917). einen seiner ersten Texte: Über den Alpenübergang durch Hannibal. Leider waren viele Artikel nicht unterzeichnet.

Die RMS kommentierteausführlich die Ereignisse des Deutsch-Französischen Krieges von 1870–1871 sowie die gravierenden Mängel der schweizerischen Militärorganisation. Diese Defizite führten zu einer grundlegenden Reform der Institutionen, deren rechtliche Grundlage die neue Bundesverfassung von 1874 bildete. Die Revue veröffentlichte auch den Bericht von General Herzog über die Aufstellung der Truppen im Juli–August 1870. Sie täuschte ihre Leserschaft nicht mit Illusionen: Die Anstrengungen mussten nicht nur von den Bürgern, sondern auch vom Staat selbst erbracht werden. Dessen erste Pflicht bestand darin, „seine Armee nicht das Nötigste entbehren zu lassen, um kampfbereit zu sein“.RMS 1871, p. 55. Besonders kritisch wurde der Zustand der Landwehr beschrieben, die sich in einem „sehr wenig beruhigenden Zustand“ befand. Zwar existierten die Truppen, doch waren die Offiziers- und Unteroffizierskader unvollständig, die Waffen in einem äußerst mangelhaften Zustand und die Uniformierung oft nur teilweise vorhanden.Ibidem.

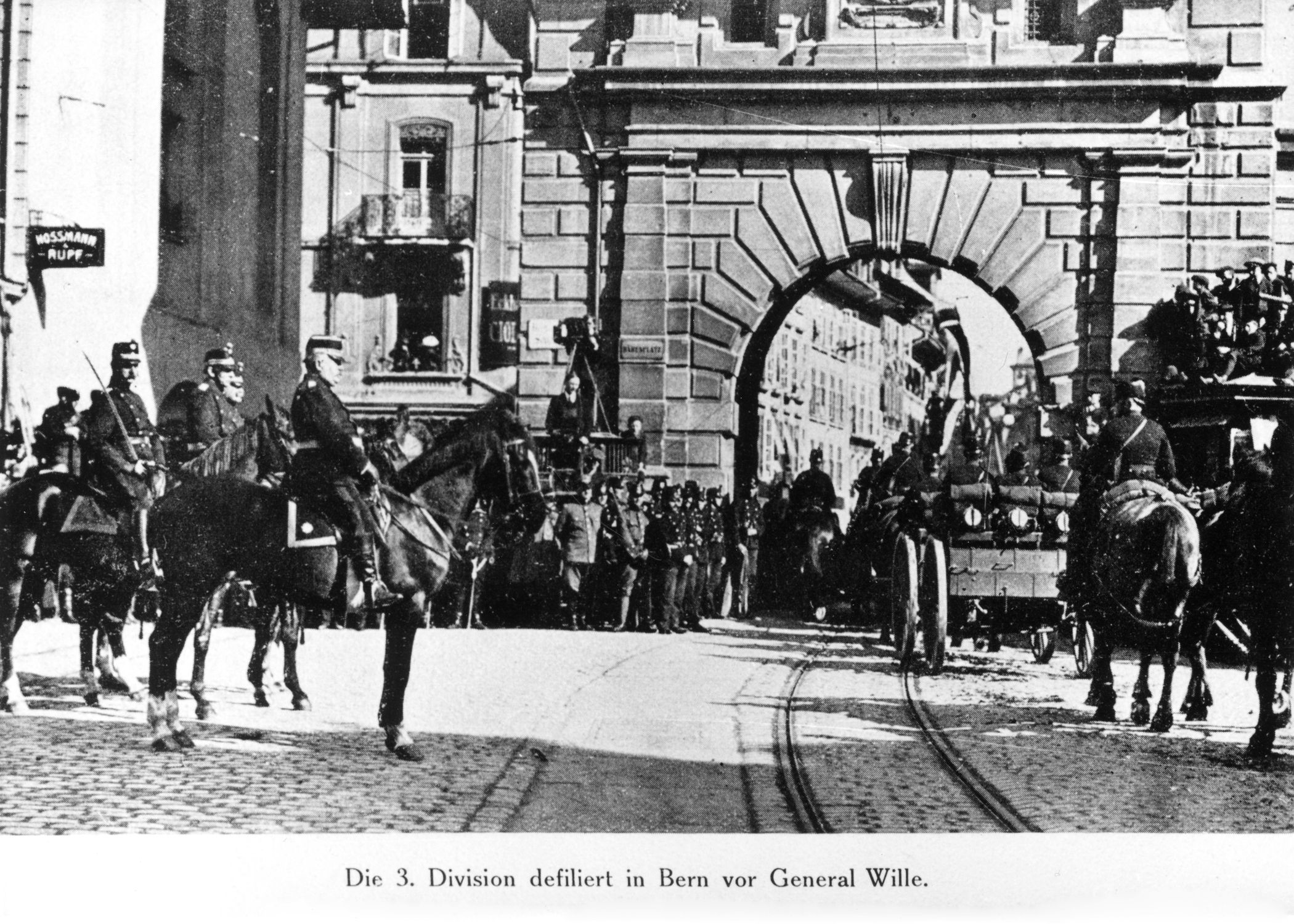

Sammlung militärischer Postkarten der Bibliothek Am Guisanplatz

Ab Januar 1882erschien die RMS monatlich. Die Redaktion erklärte, sie wolle sich „fernhalten von jedem Parteigeist oder Cliquenwesen sowie von allen materiellen Gewinnabsichten […]. Sie wird ihre Spalten allen Meinungen öffnen, sofern diese in einer angemessenen Sprache ausgedrückt werden.“RMS, décembre 1881. Diese Formulierung erinnert bereits stark an den Text, der 2006 im Impressum der Revue zu finden war: Die RMS „ist ein offizielles Publikationsorgan der Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Sie gehört den kantonalen Sektionen der Romandie und des Kantons Bern. Herausgegeben wird sie vom Verein der Schweizerischen Militärischen Revue. Ziel der RMS ist es insbesondere, den Austausch über militärische Fragen zu erleichtern sowie die Kenntnisse und die Allgemeinbildung der Offiziere zu fördern. Die veröffentlichten Texte geben ausschließlich die Meinung ihrer Autoren wieder. Die RMS steht allen Personen offen, die sich konstruktiv für die allgemeine Verteidigung einsetzen möchten.“

Trotz der geringeren Erscheinungsfrequenz nahm die Qualität der Artikel ab. Ferdinand Lecomte, der zentrale Pfeiler der Revue, war durch seine anderen Funktionen – unter anderem als Kommandant der 2. Armeedivision – stark beansprucht. Originalbeiträge wurden seltener, während die Veröffentlichung offizieller Akten, Ernennungen und Verfügungen zunahm. Die Rubrik „Leserpost“ verschwand nach und nach, während die bibliographische Rubrik erhalten blieb und sowohl schweizerische als auch ausländische Werke verzeichnete. Zur „Schweizer Chronik“ kamen zunehmend auch Chroniken über die Entwicklungen und Neuerungen in ausländischen Armeen hinzu.

Als Ferdinand Lecomte sein Amt als Chefredaktor niederlegte, hatte er der RMS 39 Jahre seines Lebens gewidmet. Als Gründer, treibende Kraft und einer der produktivsten Militärschriftsteller der Schweiz prägte er die Revue nachhaltig. Von der Notwendigkeit der RMS überzeugt, arbeitete er unermüdlich an ihrem Fortbestand und ließ sich nicht entmutigen. Die Leser profitierten von seinen Analysen zu Ereignissen, die er selbst erlebt hatte oder über die er sich gründlich informierte, um sie fundiert darzustellen. Sein Nachfolger, Oberst Feyler, schrieb über ihn: „Die Sicherheit seiner Urteile, die unmittelbar nach den Ereignissen erfolgten, zeugte von der Unabhängigkeit seines Geistes und der Tiefe seiner Kenntnisse. Es ist kein geringes Lob für einen Schriftsteller, den Strömungen der öffentlichen Meinung zu widerstehen; damit beweist er, dass seine Werke mit dem Gütesiegel der historischen Wahrhaftigkeit versehen sind – das Siegel der Unparteilichkeit, des auf Fakten und Prinzipien gegründeten Studiums mit dem alleinigen Ziel und der einzigen Sorge: der Wahrheit.“

1895-1914

Gemäß der Bundesverfassung von 1874 war der Bund ab 1875 für die Ausbildung aller Truppengattungen zuständig, während die Kantone weiterhin für die Ausrüstung der Männer verantwortlich blieben und über ihre Infanterietruppen verfügen konnten. Die föderalistische RMS berichtete immer wieder über die verschiedenen Projekte und unterzog sie einer kritischen Analyse.In einem Artikel über die Internierung der Armee von General Bourbaki im Jahr 1871 erteilte ein Chronist dem waadtländischen Bürger Ratschläge: „Er möge sich vor den launenhaften Reformen des Tages hüten, von denen die meisten dazu neigen, unsere tapfere Armee zu schwächen, anstatt sie zu stärken!“RMS 1895, S. 572. Die Zentralisierung – eine Bundesarmee – steht im Widerspruch zum traditionellen System der Schweiz, den Kantonsarmeen. Am Vorabend der Volksabstimmung vom 3. November 1895 über das Gesetz, das den Kantonen das Recht entzog, Offiziere zu ernennen und die kantonalen Militärdirektionendurch eidgenössische Militärdistrikte ersetzte, hieß es in der RMS: „Die kantonalen Behörden sind offensichtlich besser geeignet als eine ferne Macht, solche Ernennungen in voller Kenntnis der Sachlage vorzunehmen […]. Schon heute sieht man bei den Ernennungen und Beförderungen, die in die Zuständigkeit des Bundesrates fallen, dass diese hohe Behörde oft eine sehr unglückliche Hand hat, weil ihr verlässliche Informationen über ihre Auserwählten fehlen.“RMS 1895, p. 451. Dass ein zu zentralistisches Projekt abgelehnt wurde, kam daher nicht überraschend.

Das souveräne Volk fürchtete höhere Ausgaben und neue militärische Verpflichtungen. Während die Streitkräfte der europäischen Großmächte anwuchsen, nahmen die Schweizer Behörden nur teilweise und schrittweise Anpassungen vor: die Jahrgangsklassen wurden verändert, die Bewaffnung verbessert. Am häufigsten behandelte die RMS das Thema der neuen Militärorganisation und unterstützte schließlich diejenige von 1907: „Die Aufgabe aller ist es, auf die Annahme des Gesetzes hinzuarbeiten. Man bedenke die Folgen, die eine Ablehnung durch das Volk hätte. Es wäre die Verschiebung jeder Reform, jeder Verbesserung des offensichtlich ungenügenden aktuellen Systems um ein Vierteljahrhundert. Und wenn uns in dieser Zeit kriegerische Ereignisse überraschen würden, welche schwere Verantwortung müssten dann nicht diejenigen tragen, die zum Erfolg hätten beitragen können, diesen aber nicht wollten!“RMS 1907, p. 307. Am Vorabend der Abstimmung appellierte die RMS an die patriotischen Gefühle: „Die wahre Frage ist, ob das Schweizer Volk noch entschlossen ist, seine Männlichkeit vor dem Ausland zu bekräftigen, ob es noch davon überzeugt ist, dass die Erhaltung einer soliden Armee für es eine politische Notwendigkeit ist, und ob sein Glaube an seine eigene Bestimmung tief genug verwurzelt ist, um die Opfer zu akzeptieren, die daraus erwachsen.“RMS 1907, p. 787. Die neue Organisation wurde mit knapper Mehrheit angenommen.

In den Jahren unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg informiertedie RMS ihre Leserschaft weiterhin präzise. Die Zahl der Originalbeiträge nahm zu, alle Waffengattungen erhielten ihren Platz, auch die damals noch junge Militärluftfahrt.Angesichts der Ereignisse rings um die Schweiz wuchs die Besorgnis. Die RMS ermutigte die militärischen Kader, deren Wille nicht erlahmen dürfe: „Es ist entscheidend in einer Armee, dass ein ähnlicher Ehrgeiz [das Ziel zu erreichen] den gesamten Offizierskorps beseelt. Das Ideal wäre, dass jedes Mitglied dieses Korps den festen Willen hätte, alle Mitbewerber zu übertreffen und den höchsten Rang durch seine Qualitäten, Fähigkeiten und Kenntnisse zu erlangen. Eine solche Konkurrenz ist unerlässlich […], denn wo sie fehlt, herrscht Mittelmaß – und damit ist es um die Armee geschehen.“RMS 1914, p. 154.

Die ausländischen Chroniken blieben trotz der Kriegsgefahr reich an Informationen. So lieferte die „Deutsche Chronik“ vom Juni 1914 die Bestände der kaiserlichen Streitkräfte. Ein Schweizer Chronist berichtete über den Militärpavillon der Landesausstellung in Bern und bemerkte mit einem Anflug von Ironie: „Er erhält zahlreiche Besucher, die dort – wie es selbstverständlich ist – kaum etwas anderes finden als absolut öffentliche Objekte, wie man sie überall auf unseren Waffenplätzen und bei unseren Manövern sehen kann, und die sich über die unzähligen Verbotsschilder an allen Ecken und Wänden wundern. Haben wir in der Schweiz nicht ein wenig die Manie der militärischen Geheimniskrämerei? Und doch gibt es keinen ausländischen Offizier, der darum bittet, dem der Bundesrat nicht die Genehmigung erteilt, unsere Kasernen, Waffenplätze oder militärischen Einrichtungen aller Art zu besichtigen.“

Seit ihrer Gründung bemüht sich die RMS, ihre Leserinnen und Leser sowohl über die Schweizer Armee als auch über ausländische Streitkräfte zu informieren. Darüber hinaus veröffentlicht sie Werke, die beachtlichen Erfolg verzeichnen. In den 1860er-Jahren durchlief sie eine Krise, deren Bestehen jedoch nie in Frage stand. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gelang es der Redaktion, der Zeitschrift neuen Schwung zu verleihen. Unter der Leitung von Oberst Fernand Feyler war sie am Vorabend des Ersten Weltkriegs bereit, den 1856 festgelegten Auftrag zu erfüllen.

1914–1918: Während des Ersten Weltkriegs

Die RMS erhebt Einspruch gegen den Drill und den Gleichschritt – Ausbildungsmethoden, die in der Romandie als untauglich gelten,die Persönlichkeit und die Entscheidungen von General Ulrich Wille, den Antagonismus zu Generalstabschef Theophil von Sprecher, den Graben zwischen Romands und Deutschschweizern, die „Affäre der Obersten“ sowie dieAb August 1914 übermittelten die Obersten Friedrich Moritz von Wattenwyl und Karl Egli, nach dem Prinzip des „Geben und Nehmen“, den deutschen und österreichisch-ungarischen Militärattachés das Tagebuch des Armeestabs und der in der Schweiz entschlüsselten diplomatischen Depeschen. Der Entscheid des Militärgerichts, kein Verfahren zu eröffnen, wird in der Romandie sehr schlecht aufgenommen. Haltung der Presse zu kommentieren. Die „Schweizer Chroniken“, in gutem Ton, mit fester Haltung, jedoch nie nutzlos polemisch, behandelten diese Themen; die Meinungen, gestützt auf Fakten, wurden klar und deutlich geäußert.

Foto: VBS/DDPS – Urheber unbekannt

Bereits im Herbst1914 verfolgte die RMS die Entwicklung des Konflikts, kommentierte die wichtigsten Ereignisse im Ausland, während die Vorschriften es untersagten, dasselbe über schweizerische militärische Maßnahmen zu tun. „Besser nichts sagen, als riskieren, unpassende Worte zu verlieren. Außerdem: Befehl ist Befehl. Manchmal ist es Feigheit zu schweigen. Heute ist es eine Tugend.“RMS, décembre 1914, p. 723. Wenn das Schweigegebot einmal aufgehoben würde, müsse ein nationales Programm gestartet werden, ein Werk moralischer Wiederaufrichtung sowie ein "internationalesProgramm" zur Auswertung der Lehren des Krieges auf taktischer und technischer Ebene. 1914 veröffentlichte die RMS nicht weniger als 16 Karten, unter anderem „Die militärischen Grenzen Deutschlands und Frankreichs“, „Der Elsässer Korridor“ oder „Die Vogesenlücke“, sowie Dokumente über Jugoslawien.

Die „Schweizer Chronik“ von August 1914, betitelt „Die allerersten Lehren aus dem Krieg von 1914“, bewertete die Generalmobilmachung der Armee positiv, kritisierte jedoch die Panik in der Bevölkerung, die „sich genau so verhielt, wie sie es nicht sollte“, indem sie die Lebensmittelgeschäfte und Banken stürmte. Die Menschen, die keine Ahnung von militärischen Operationen hatten, glaubten allen Gerüchten. Am 2. August hieß es gar, die Deutschen stünden bereits in Verdun! Neutralität müsse bewaffnet sein, sonst sei sie nur eine Illusion: „Wenn die heute eingegangene, glaubhafte Nachricht, dass deutsche Truppen in das neutrale Gebiet Luxemburgs eingedrungen sind, stimmt, dann kann man bereits am ersten Tag anhand eines historischen Beispiels den Wert einer Neutralität ohne Streitkräfte erkennen.“

In der Schweiz erklärte sich der Graben zwischen den Sprachgemeinschaften durch die Frankophilie der Romands und die Germanophilie der Deutschschweizer. In der Rubrik „Gesetzgebung, Organisation und Ausbildung, Manöver“ erschien ein monumentaler Artikel von Gonzague de Reynold, „Unabhängigkeit und Neutralität: Die schweizerische Pflicht“, in zwei Teilen. Darin hieß es:RMSJuni und Juli 1915, S. 241 ff. und 289 ff. . „Wir [die Romands] dürfen nicht vergessen, dass wir in der Schweiz nicht allein sind […]. Wenn ihre Haltung [der Deutschschweizer] zu Beginn der Krise nicht immer so war, wie wir es gewünscht hätten […], sind wir Velches wirklich frei von jedem Vorwurf? Unsere erste Pflicht ist es, die Deutschschweizer wie ältere Brüder zu behandeln: Auch wenn sie im Unrecht sind, haben sie das Recht, dass man ihnen zuhört und sie respektiert. Haben sie nicht die Schweiz geschaffen, unser Haus gebaut? Haben sie ihm nicht seinen Namen gegeben, seine Devise über die Tür graviert, mit ihren blutigen, siegreichen Händen das große rote Banner gewoben, das am weißen Dachfirst flattert? Unsere ganze Geschichte bestätigt und bezeugt dies.“ Die RMS lehnte Drill und Exerzieren ab; diese Ausbildungsmethoden schienen in der Romandie unpraktikabel, da sie aus Deutschland stammten. Über die Disziplinprobleme, die 1918 in einigen Formationen der Deutschschweiz auftraten, behauptete Fernand Feyler, dass die Soldatenräte „in einer Division entstanden sind, in der die aus dem Ausland importierten Sitten zu oft die Beziehungen zwischen Offizieren und Soldaten verfälschten.“ Diese Polemiken beschäftigten vor allem Journalisten, Politiker und höhere Offiziere, weniger jedoch die breite Öffentlichkeit. „Die ungerechten Verallgemeinerungen und die Verleumdungen, die damals in der Presse verbreitet wurden, fügten unserem Land größeren Schaden zu als die Vorfälle selbst und die Missbräuche.“RMSJuni 1915, S. 260–261.

Die RMS erhebt Einspruch gegen den Drill und den Gleichschritt – Ausbildungsmethoden, die in der Romandie als untauglich gelten,weil sie aus Deutschland stammen. Im Zusammenhang mit den Disziplinproblemen, die 1918 in einigen Deutschschweizer Truppenteilen auftraten, behauptet Fernand Feyler, die Soldatenräte seien„in einer Division entstanden, in der die aus dem Ausland übernommenen Sitten das Verhältnis zwischen Offizieren und Soldaten allzu oft verfälschen.“„Schweizer Chronik“, August 1918 Diese Kontroversen beschäftigten vor allem Journalisten, einige Politiker und höhere Offiziere, jedoch kaum die breite Öffentlichkeit. „Die ungerechten Verallgemeinerungen und Verleumdungen, die damals in der Presse verbreitet wurden, fügten unserem Land einen grösseren Schaden zu als die Vorfälle selbst und die Missstände.E. Régnier: „Die Armee und die innere Krise. 1914–1919“, November 1923. . » Robert de Traz fasst die Situation zusammen: „Die Meinungsverschiedenheiten und heftigen Polemiken waren […] der Truppe weitgehend unbekannt. In der Armee widmeten wir uns stillen Pflichten […] und fanden in deren Erfüllung einen inneren Frieden, den die Urlaubstage übrigens wieder in Frage stellten.“„Die zwei Mobs“, November 1938.

Die Zeitschrift bezieht Stellung zu zwei Initiativen der „äussersten sozialistischen Linken“: Die eine fordert die Abschaffung der Militärgerichte,die andere die Gleichstellung der Soldlöhne. Es handle sich um „plumpe demagogische Unternehmungen“RMSDezember 1915, S. 531. . Während die Initiative zur Abschaffung der Militärgerichte politisch geschickt sei – einige Reformen der Militärjustiz wären durchaus gerechtfertigt –, verhalte es sich mit der Gleichstellung der Soldlöhne zwischen Offizieren und Soldaten ganz anders. Der Offizier leiste wesentlich mehr Diensttage als der Soldat. Wenn ein Leutnant seinen ersten Stern erhalte, habe er bereits dreimal so viele Diensttage absolviert wie ein Soldat. „Wenn es als Luxus gilt, Offizier der Schweizer Armee zu werden, und nur Kinder reicher Eltern diesen Weg einschlagen können, dann wird man – statt das notwendige Gefühl der Verbundenheit zwischen Soldaten und ihren Vorgesetzten zu fördern – ihre Entfremdung noch verstärken.“

Im Jahr 1915 veröffentlicht die RMS eine Beilage– ein 336-seitiges Werk mit dem Titel Avant-propos stratégiques aus der Feder von Oberst Feyler.Darin werden die Schlachten an der Marne, an der Aisne, in Flandern, bei Neuve-Chapelle und bei Ypern kommentiert. Die Ereignisse werden detailliert beschrieben, mit Skizzen illustriert und aus der Sicht beider Kriegsparteien dargestellt. Karten der Kampfgebiete sind beigefügt. Das Werk ist die „überarbeitete Fassung“ von Studien, die zuvor im Journal de Genève täglich erschienen waren. Nach Aussage des Autors ist es „ein Übergangswerk, insofern es die Mitte hält zwischen der täglichen,schnellen und flüchtigen Berichterstattung und der reflektierten Geschichtsschreibung. Ein Ausgangspunkt, insofern es auf der Grundlage der täglichen Information die Vermutungen aufbaut, die der Gewissheit vorausgehen.“Vorwort zur Beilage Der Europäische Krieg: Strategische Vorbemerkungen.

Im Jahr 1916 möchte der Chefredaktor die „geprüften Informationen“ weiterentwickeln. In der Rubrik „Feldzüge, Kriege, Militärgeschichte“ erscheinen „Eindrücke von der Front“, oft mit Fotos versehen – sowohl von Schweizer als auch von ausländischen Autoren – ergänzt durch Studien über Belgien, Kanada, die Vereinigten Staaten, Frankreich und Portugal. Das wichtigste Schweizer Ereignis dieses dritten Kriegsjahres ist die „Affäre der Obersten“, die von Feyler selbst behandelt wird. Der Ton bleibt gemessen und sachlich: Es geht nicht darum, Öl ins Feuer zu giessen, sondern die Wahrheit zu sagen. Der Chefredaktor befasst sich auch mit dem Antagonismus zwischen General Wille und dem Chef des Armeestabs, Oberst Korpskommandant von Sprecher. Die Art und Weise, wie beide ernannt wurden, weist einen Überschuss anpolitischen Argumenten auf. An der Spitze der Armee muss ein Oberbefehlshaber stehen, der den Chef des Armeestabs selbst gewählt hat. „Auf die Schwäche muss Energie folgen; wir brauchen in der Regierung nicht Radikale, Sozialisten oder Konservative, sondern Männer […], die befehlen, wie es ihre Pflicht ist, und politische Institutionen, denen die Militärs gehorchen, wie es auch ihre Pflicht ist. […] Kurz gesagt: Es ist dringend nötig, dass die Anarchie ein Ende hat, und damit sie endet, braucht es Männer. Wir sehnen uns danach, zu gehorchen – aber um Gottes willen, jemand muss befehlen.“RMS, Februar 1916, S. 63–64.

Das schweizerische Militärkommando legt grossen Wert auf Information. Die Einheitskommandanten sollen Gespräche mit ihren Männern führen, und die Armee unterhält ein Pressebüro.Dieses hat „in letzter Zeit die Zeitungen mit Mitteilungen zu den unterschiedlichsten Themen überschwemmt. Diese gut gemeinte Prosa ist leider eher langweilig.“ „Vielleicht wirkt sie in der Sprache Goethes weniger schwerfällig. In der unsrigen erinnert sie eher an den Gleichschritt auf Kartoffelfeldern als an den lebhaften und geschmeidigen Schritt, den der General verlangt.“RMS, Dezember 1916, S. 685.

Im Jahr 1917 vervielfacht die RMS ihre vertieften Studien über Deutschland und die ersten Kriegsjahre; die Rubrik „Bibliographie“ wird ausgebaut. Der Direktor befindet sich weiterhin an der Front und verfasst eine bedeutende Synthese über „Die deutschen Westfeldzüge von 1914 bis 1916“. Die innenpolitischen Fragen bleiben jedoch das Gebiet, auf dem sich der Charakter der Zeitschrift am deutlichsten zeigt: Sie behandelt die Führung des Eidgenössischen Militärdepartements sowie die Beziehungen zwischen den politischen Behörden und dem militärischen Kommando. Dabei schont sie die aufeinanderfolgenden Departementschefs Décoppet, Ador und Hoffmann keineswegs. Der Mangel an Koordination führt zu pikanten Situationen: „Der General etwa befiehlt den mobilisierten Truppen, möglichst viele Gespanne den Landwirten für ihre Frühjahrsarbeiten zur Verfügung zu stellen.Sogleich erlässt jedoch das Zentrale Kriegskommissariat Vorschriften und Tarife für die Pferdevermietung, die die ausgezeichneten Absichten des Generals zunichtemachen.“RMS, Mai 1917, S. 248.

In Kriegszeiten zahlt man den Preis für die unzureichenden Verteidigungsbudgets und die unvernünftigen Sparmassnahmen in Friedenszeiten. „Vor etwa zehn Jahren war die Mehrheit des Schweizer Volkes der Meinung, dass seine Armee zu teuer sei. Anstatt das Volk aufzuklären und ihm verständlich zu machen, dass eine billige Armee nur eine Lachnummer sein kann, folgte die Parlamentsmehrheit den Unzufriedenen. Sie suchte nicht einen Kriegsminister, sondern einen Sparminister. Nach einigen Versuchen fand sie ihn in der Person von Hoffmann, der die schwere Verantwortung übernahm, eine billige Armee zu liefern. Jahrelang strich er erbarmungslos selbst die am besten begründeten Anträge auf Militärkredite.“RMSAugust 1917, S. 349.

Die Verletzungen des Schweizer Luftraums, insbesondere im Vorsprung von Porrentruy, sprechen für eine Aufstockung der Mittel der Fliegerabwehr.Die Batterien sind zu wenige, die Feuerdichte völlig unzureichend, was den in grosser Höhe fliegenden Flugzeugen „deren Erkennungszeichen man nicht feststellen kann“ Straffreiheit gewährt.

Im Jahr 1918 treten zwei Arten von Sorgen in den Vordergrund.Zunächst der Antimilitarismus: Eine Polemik zwischen Studentenverbindungen und der Redaktion der RMS führt im März zur Veröffentlichung von Feylers „Drittem Brief an die Zofinger“. Die Massaker von Verdun (1916) und am Chemin des Dames (Mai 1917) haben ein Bewusstsein geweckt – der Krieg ist grausam, also muss man ihn ablehnen; daraus ergibt sich im weiteren Sinne die Ablehnung des Menschen, wie er ist. Das zweite grosse Problem ist die Disziplinlosigkeit in der Armee: Die Oktoberrevolution hat Unruhen innerhalb, vor allem aber ausserhalb der Armee ausgelöst. Hinzu kommt die Disziplinlosigkeit, deren Beispiel von oben kommt und die von der Zeitschrift offen kritisiert wird. In den Chroniken spürt man die Verschlechterung der Stimmung – den langsamen Weg zum Generalstreik im November 1918.

Im Jahr 1919 gerät die Zeitschrift in eine Turbulenzphase, die ihr Bestehen gefährdet: finanzielle Schwierigkeiten und eine unzureichende Zahl von Abonnenten.Oberst Fernand Feyler, seit über zwanzig Jahren Chefredaktor, ist erschöpft. Die RMS überlebt, weil zahlreiche Offiziere ihren Fortbestand fordern, neue Abonnenten gewonnen werden und ein neuer Direktor gefunden wird –Oberstleutnant Arthur Fonjallaz, der die Leitung 1920 und 1921 übernimmt. 1922 nimmt Fernand Feyler seine Arbeit wieder auf und bleibt bis 1931 im Amt. In den historischen Darstellungen der RMS wird dieses Intermezzo meist nicht erwähnt – wohl deshalb, weil Oberst Fonjallaz 1925 aus dem Korps der Instruktionsoffiziere zurücktreten und aus der Waadtländer Offiziersgesellschaft ausgeschlossen werden musste.Im Jahr 1923 tritt Oberst Fonjallaz, Berufsoffizier, infolge seiner Angriffe gegen Korpskommandant Oberst Bornand zurück. Anschliessend betreibt er finanziell ruinöse Geschäfte. Politisch schliesst er sich der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei an (1927–1932) und bewegt sich schrittweise nach ganz rechts. Er engagiert sich in der Heimatwehr (1932–1934) und gründet 1933 in Rom die Schweizerische Faschistische Föderation.

1919–1938: Während der Zwischenkriegszeit

Nach dem Ende des Konflikts beeinflusst der Graben zwischen Romands und Deutschschweizern weiterhin die Urteile der RMS über das Oberkommando.In einer „Schweizer Chronik“ werden die Berichte vorgestellt, die der General und der Chef des Armeestabs am Ende des Aktivdienstes verfasst haben. Darin werden die „in den Kreisen des Oberkommandos herrschenden Gewohnheiten, die an den Bundespalast grenzen“, verurteilt. „Es muss Schluss sein mit jenen hohen Offizieren, die die politischen Zeitungen mit ihren Namen, ihren Rängen und oft auch mit ihrer Selbstgefälligkeit füllen.“„Schweizer Chronik“, Oktober 1919. Unter Bezug auf die Haltung des ehemaligen Oberbefehlshabers, der dem Beitritt der Schweiz zum Völkerbund ablehnend gegenübersteht, ruft Oberst Feyler aus: „Was General Wille betrifft – warum nimmt er nicht die Ruhe, auf die er unbestreitbar Anspruch hat?“„Das strategische Schweizerland im Völkerbund“, März–April 1921. Nur Henri Lecomte, Sohn des ersten Chefredaktors der RMS, erinnert daran, dass „die Rolle von General Wille […] undankbar gewesen ist […] wir verdanken ihm wahrscheinlich mehr, als man in der Romandie glaubt.“ Wille sei keineswegs der „echte Preusse“, als den ihn manche gesehen hätten.„Das Oberkommando in der Schweizer Armee“, Juli 1926. Bis 1924 scheut sich die RMS nicht, den Bundesrat und das Armeekommando in scharfen Worten zu kritisieren und sich gelegentlichmit politischen statt militärischen Fragen zu befassen.Zwei Instruktionsoffiziere, die an der RMS mitarbeiteten, sollen wegen ihrer Artikel in ihrem Aufstieg behindert worden sein.

Das Problem des Oberkommandos in der Schweiz tritt zwischen 1918 und 1939 immer wieder auf – eine Zeit, in der die RMS unaufhörlich beklagt, dass die Armee in Friedenszeiten nicht geführt,sondern von einem uneinigen Konsortium von Beamten verwaltet wird„Schweizer Chronik“, Oktober 1918. Gleiche Feststellung im September 1930 und April 1937. Nichts kann einen ständigen Oberbefehlshaber ersetzen. Ein Korpskommandant kann diese Funktion nämlich nicht von heute auf morgen übernehmen. Das Ernennungsverfahren „entspricht heute nicht mehr den Bedingungen, unter denen ein bewaffneter Konflikt ausbrechen könnte.Durch die Motorisierung der Truppen und die Luftwaffe […] kann ein Gebiet ohne Verzögerung […] besetzt werden […]. Die Ernennung des Generals der Bundesversammlung zu überlassen, bedeutet daher nicht nur, die Wahl […] RMS. Politikern anzuvertrauen, die für eine solche Entscheidung ungeeignet sind, […] sondern auch, zu Beginn eines Krieges […] den Moment hinauszuzögern, in dem dem General tatsächlich die Befugnis übertragen wird, das Kommando über die Armee zu übernehmen.“„Schweizer Chronik“, März 1936. Gleicher Gedanke bei Feyler, „Reform des Oberkommandos“, Juli 1923; bei Henri Lecomte, „Die Reform des Oberkommandos“, Oktober 1936; SSO, „Eine Lösung des Problems des Oberkommandos“, April 1938; „Informationen“, Dezember 1938. Oberst Lecomte sowie die Schweizerische Offiziersgesellschaftschlagen dem Eidgenössischen Militärdepartement Strukturreformen vor, denn ein einzelner Mann kann nicht vierzehn Dienststellen gleichzeitig überwachen!

Die Zeitschrift befasst sich mit den grossen Fragen der nationalen Politik und spricht sich 1919 für den Anschluss des Vorarlbergs an die Schweiz aus – auch wenn es sich dabei um eine deutschsprachige und katholische Bevölkerung handelt.Im Gegenzug würde die Aufnahme des ehemaligen Fürstbistums Basel, sowohl protestantisch als auch katholisch, als Kanton die Stellung der lateinischen Minderheit stärken.Oberst Feyler: „Schweizer Chronik“, Mai 1919. Von 1945 bis 19741974 – das Jahr des Plebiszits, bei dem sich die Mehrheit für die Gründung des Kantons Jura von La Neuveville bis Boncourt ausspricht. zeigt die RMS wenigerSympathie für die Sache, als die Jurassische Bewegung unter anderem mit dem Slogan auftritt: Das Militärkommando wolle einen Waffenplatz im Jura errichten, um die „unbeugsamen Jurassier“ zu disziplinieren.

Ab Sommer 1918 äussern sicheinige Autoren ablehnend gegenüber der dauernden Neutralität der Eidgenossenschaft, die nur durch innere Meinungsverschiedenheiten zu erklären sei. Mit einer solchen Politik, die gewisse deutschschweizerische Kreise „benutzt haben, um Verstösse gegen die reinsten helvetischen Grundsätze zu rechtfertigen“, akzeptiere man, „erst dann in den Krieg einzutreten, wenn es zu spät ist, sich wirksam zu verteidigen.“„Schweizer Chronik“, Juni, Juli 1918. Ein nicht unterzeichneter Text vom März 1919 wünscht das Ende „einer neutralen Haltung ohne Ansehen und ohne Nutzen – eines überholten Begriffs inmitten eines verjüngten Europas.“„Beibehaltung oder Abschaffung der Dienstpflicht“, März 1919.Die „Schweizer Chronik“ des folgenden Monats unterstützt sogar ein Projekt eines Schweizer Expeditionskorps gegen die bolschewistischen Armeen! Oberst Feyler verteidigt das Prinzip einer kleinen, aber gut ausgebildeten Bundesarmee, die im Rahmen des Völkerbundes operieren würde. Eine weitere Chronik bedauert die Weigerung des Bundesrates, den Truppen des Völkerbundes das Durchmarschrecht zu gewähren, die an der Grenze zwischen Polen und Litauen den Frieden sichern sollen: „Die heutige Neutralität sollte nicht mehr die von 1815 sein!“„Schweizer Chronik“, Februar 1921.

Unbestreitbar erklärt die Persönlichkeit von Fernand Feyler den Ton und Stil der RMS während des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts. Er äussert kühne Ideen, auch auf die Gefahr hin, zu provozieren, denn er will Debatten anregen und scheut die Polemik nicht.e Der Stil seines Nachfolgers, Major Roger Masson,der 1931 die Leitung übernimmt, wird hingegen deutlich zurückhaltender sein.

Ab 1925 enthältdie RMS zwar deutliche Kritik am eidgenössischen Parlamentarismus, doch alle ihre Schweizer Mitarbeiter zeigen sich ablehnend gegenüber dem autoritären Demokratieverständnis und dessen Anhängern in unserem Land. Ein Oberleutnant erklärt, dass Offiziere – trotz der Übertreibungen einer gewissen Linken – nicht in Bewegungen mitwirken sollten,Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland im Januar 1933 entstehen in der Schweiz Fronten, gebildet von Personen, die von autoritären und korporatistischen Ideen angezogen werden und bewundernd nach Deutschland und Italien blicken. die vom Ausland inspiriert sind. Welche Haltung würden sie einnehmen, wenn die Fronten, denen sie angehörten, versuchen würden, die „Gesetzlichkeit ausser Kraft zu setzen“? Auch gegenüber der Action française wahrt man Distanz, mit der „wir als Offiziere keine gemeinsame Auffassung teilen können.“„Schweizer Chronik“, Oktober 1936.Was die Sicht auf das andere Ende des politischen Spektrums betrifft, so ist sie nicht weniger deutlich: Die Schweizer Linke, im Dienst Moskaus,verfolge einen wohlüberlegten Plan, um die Armee zu unterwandern. Bis 1939 betrachtet die RMS – wie übrigens die meisten bürgerlichen Zeitungen und Parteien – die Streiks von 1918 fälschlicherweise nicht als sozialen Streik,sondern als Versuch einer bolschewistischen Revolution. Oberst Lecomte behauptet sogar,„in einem zukünftigen Krieg wäre es keineswegs überraschend, wenn wir von russischen Armeen angegriffen würden, da dies bereits 1799 geschehen ist“„Die Verteidigung der Schweiz im Laufe der Jahrhunderte“, August 1937..

Seit der Machtübernahme Hitlers im Jahr 1933 zeigt sich Major i.G. Roger Masson, Chef des Nachrichtendienstes und neuer Chefredaktor, äusserst vorsichtig; er veröffentlicht keine Analysen zur politisch-militärischen Lage in Europa. Allenfalls erlaubt er sich diskrete Andeutungen. Ein bibliografisches Bulletin bietet die Gelegenheit, auf ein Buch hinzuweisen, das sich mit der nationalsozialistischen Propaganda und Spionage befasst.Oktober 1936; es handelt sich um das Buch Le filetbrun, Paris, Nouvelle Revue Critique, 1936.Der Offizier muss lernen, zwischen den Zeilen zu lesen – eine Übung, die auch das Schweizer Volk bald erlernen wird! Anstatt festzustellen, dass die totalitären Staaten ihre Bürger indoktrinieren, schreibt Divisionsoberst Frey, „Russland, Italien und Deutschland haben die staatsbürgerliche Erziehung der jungen Menschen beider Geschlechter (und sogar der Eltern) straff in die Hand genommen.“„Du wirst Bürger sein!“, November 1936..

Der Einfluss Frankreichs

In der RMS erklärte sich der starke Einfluss Frankreichs in den Jahren 1914 bis 1918 durch die tiefe Kluft zwischen Romands und Deutschschweizern. Nur die französischen Methoden schienen geeignet, das Ausbildungsniveau der Schweizer Armee zu verbessern, während viele Instruktoren in der Deutschschweiz stark von Deutschland geprägt waren. Während der Zwischenkriegszeit blieb das Prestige der französischen Armee und ihrer Führer unangefochten – eine Folge des Sieges von 1918. Die ganze Welt betrachtete Frankreich als die führende Landmacht, ohne zu erkennen, dass ihr Kommandoapparat zunehmend verkrustet war und diese Schwäche zur Niederlage von 1940 führen würde. Die RMS widmete den Informationen und Texten aus Frankreich einen sehr breiten Raum, während Deutschland und Italien eher vernachlässigt wurden. Zwischen 1936 und 1938 veröffentlichte sie 33 Artikel französischer Autoren – ein Drittel aller Studien dieser Zeit.

Die französischen Korrespondenten gehörten zwei Schulen an. Die Konservativen verteidigten die Ansichten ihres Oberkommandos und blieben bei den Konzepten des Ersten Weltkriegs, insbesondere beim Grabenkrieg. „Die Weiterentwicklung der Bewaffnung verschafft der Defensive einen immer größeren Vorteil […]und verstärkt die Tendenz der Landarmeen zur Stabilisierung.“General J. Rouquerol: „Die Zukunft der Infanterie“, März 1930.Die Progressiven hingegen zeigtenInteresse an neuen technischen und taktischen Möglichkeiten, auch wenn sie ihre Überlegungen stets auf die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs stützten. Einer von ihnen schrieb: „1914 dachten wir noch in den Kategorien eines französisch-deutschen Krieges. Gott verhüte, dass wir im nächsten Krieg mit derselben Armee antreten, die wir am 11. November 1918 kannten!“„Französische Chronik“, November 1921. Eine weitere ernüchternde Bemerkung erschien in der Ausgabe vom Oktober 1929: „Die Verfahren, mit denen wir die Deutschen geschlagen haben, haben sich im Geist unserer Offiziere verfestigt.“„Französische Chronik“, November 1929. .

Diese beiden Tendenzen fanden sich auch bei den Schweizer Autoren wieder. Die Taktik-Notizen für zukünftige Hauptleute von Oberst Léderrey, Instruktor im ErsteDivisionskreis, veröffentlicht 1937, griffen die Theorien von Ardant du PicqOberst Ardant du Picq, geboren 1821, nahm am Krimkrieg und an den französischen Kolonialfeldzügen teil. Er fiel 1870 im Kampf. Er gilt als einer der geistigen Väter der französischen Doktrin des unbegrenzten Angriffs, die 1914 in Kraft war. über den moralischen Faktor im Gefecht auf: Sieg durch Mut und Entschlossenheit. Seine Methoden zur Gefechtsausbildung erinnerten stark an die in Frankreich angewandten Verfahren:„Die Punkte, an denen das feindliche Feuer einsetzen soll, werden im Gelände mit beliebigen Zeichen markiert (unauffällige Stäbe, Schnur, Sägemehlspur).“„Übungen und Manöver“, April 1935..

Dennoch unternimmt die RMS eine beachtlicheAnstrengung in Sachen Zukunftsanalyse. Wie könnte ein künftiger Krieg aussehen? Aufmerksame Leser hätten über die Einsatzdoktrinen, Taktiken und das von den Deutschen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs verwendete Material nicht überrascht sein dürfen. Die Zeitschrift betont die Bedeutung der Luftwaffe und ihrer technischen Entwicklung sowie die Theorien von General Douhet. In einem zukünftigen Konflikt werden Flugzeuge, die in der Lage sind, massenhaft herkömmliche Sprengstoffe und chemische Kampfmittel einzusetzen,ihre Angriffe nicht nur gegen die Kämpfenden, sondern gegen das gesamte Land richten„Schweizer Chronik“, März 1922. R.-A. Jaques, Hauptmann Primault: „Luftfahrt und Chemischer Krieg“, Mai 1923..

Sie informiert auch über die Konfliktrisiken in Europa. Bereits ab 1919 betonen Studien und Chroniken, dass der Krieg von 1914–1918 nicht „der letzte aller Kriege“ war und dass die Gefahr einer deutschen Revanche besteht. Die Weimarer Republik werde die Bestimmungen des Versailler Vertrags umgehen, da die Strenge der Alliierten mit der Zeit nachlassen werde; eine wirksame Rüstungskontrolle werde sich als äusserst schwierig erweisen. „Werden die aus der Auflösung der grossen russischen und österreichisch-ungarischen Reiche hervorgegangenen Staaten lebensfähig sein? […] Werden Frankreich und Deutschland sich versöhnen können? Wird es nicht früher oder später zwischen diesen beiden Mächten zu einem neuen Krieg kommen – einem Krieg auf Leben und Tod?“Oberst Lecomte: „Die Zukunft unserer Armee“, Juli 1922.

Die deutschen Chroniken erscheinen 1923 wieder.Eine von ihnen fordert „eine grosse Armee, die auf der allgemeinen Dienstpflicht beruht“.„Deutsche Chronik“, November 1923.Ein Autor behauptet, dass die kaiserliche Armee 1918 den Sieg hätte erringen können, die Regierung jedoch aufgrund der bolschewistischen Revolutionsversuche im Land gezwungen gewesen sei, die demütigenden Bedingungen des „Diktats von Versailles“ zu akzeptieren.„Deutsche Chronik“, September 1926.

Dies ist der „Mythos des Dolchstosses“. Im Januar 1934 erwähnt ein französischer Autor die von Hitler beschlossene Wiederaufrüstung; er werde einen Überraschungskrieg auslösen, der in sehr hohem Tempo geführt werden soll General J. Rouquerol: „Die Ausbildung im Artillerieschiessen“, Januar 1934.Mit den zunehmenden Spannungen erläutert die RMS die Verteidigungsbemühungen der kleinen europäischen Staaten: Belgien, die Niederlande, Finnland und dieTschechoslowakei.„Informationen“, Juni 1936.Mehrere Artikel sprechen„von einem möglichen Konflikt rund um die Schweiz, von Nachbarstaaten, die in unser Land einmarschieren könnten.“ Laut Oberst Henri Lecomte wird ein Gegner die Schweiz nicht zu Beginn eines Krieges angreifen,doch das Risiko einer Invasion werde deutlich grösser, wenn sich die Fronten an unseren Grenzen stabilisieren sollten.„Offensive oder Defensivarmee“, August 1938..

Welche Widerstandsmöglichkeiten hat die Schweizer Armee? Der kleine neutrale Staat verfolgt eine Abschreckungsstrategie. Im Falle einer Invasion werden die verfügbaren Mittel nicht ausreichen, um die Streitkräfte einer Grossmacht allein zurückzuschlagen. Doch der Widerstand der Truppen wird der Regierung Zeit verschaffen, um ausländische Hilfe anzufordern, und dieser die Möglichkeit geben, rechtzeitig einzutreffen. „Die strategische Grundlage unserer Militärreform“.„Die strategische Grundlage unserer Militärreform“, August 1922.Diese Anfangsphase könnte bis zu vier Wochen dauern. Dies bildet den Hintergrund der ab 1936 von Korpskommandant Henri Guisan initiierten Stabsunterhaltungen und der weitreichenden Planung einer französisch-schweizerischen militärischen Zusammenarbeit im Falle einer deutschen Invasion.

Während der Zwischenkriegszeit stellt die RMS ihren Leserinnen und Lesern die verschiedenen militärischen Doktrinen in Europa, die Entwicklung der Bewaffnung und deren Einsatz vor. Sie schätzt die Kriegsrisiken recht zutreffend ein, ohne jedoch den Teufel an die Wand zu malen, einzig um eine Erhöhung des Militärbudgets zu rechtfertigen. Dagegen scheinen ihre Verantwortlichen nicht immer die Grundlagen der Abschreckung zu verstehen, wenn sie – ohne Notwendigkeit – die Schwächen unserer Landesverteidigung offenlegen.

Die Zeitschrift erweist sich als eine qualitativ hochwertige Publikation – eine Qualität, die sich vielleicht durch die ständige Bedrohung ihrer eigenen Existenz erklärt. 1919 erwägt die Schweizerische Offiziersgesellschaft zum dritten Mal, eine einheitliche zweisprachige Zeitschrift zu gründen, auf die alle Offiziere automatisch abonniert wären. In diesem Zusammenhang betonen die Verantwortlichen der RMS, „dass eine Zentralisierung oder Fusion unserer militärischen Zeitschriften ein Fehler wäre, insbesondere in der heutigen Zeit.“ Das Thema taucht im Laufe der Jahre immer wieder auf – selbst noch zur Zeit von Armee XXI!

1939–1945: Während des Zweiten Weltkriegs

Während im Ersten Weltkrieg die „Schweizer Chroniken“ als roter Faden der RMS galten, erscheinen zwischen 1940 und 1945 die „Kommentare zum gegenwärtigen Krieg“, die oft von Mitarbeitenden des Nachrichtendienstes verfasst werden. Trotz seiner anspruchsvollen Aufgaben behält der Chef des Nachrichtendienstes, Oberst Roger Masson, die Leitung der Zeitschrift. Er sorgt für hochwertige Beiträge und lässt gelegentlich Informationen einfliessen, über die er aus erster Hand verfügt.

Das Fehlen von Einschätzungen über die Möglichkeit oder Unmittelbarkeit eines Konflikts in Europa überrascht in den Ausgaben des Frühjahrs und Sommers 1939. Ab September hingegen wird das aktuelle Geschehen aufmerksam verfolgt – weniger, um zu berichten, als vielmehr, um nützliche Lehren zu ziehen und zu erklären. Einige Prognosen der Zeitschrift aus der Zwischenkriegszeit erweisen sich als falsch: Der Krieg begann nicht mit grossangelegten Luftoffensiven, die den Gegner in seiner Mobilmachung lähmen sollten, und ein Gaskrieg fand nicht statt … In Frankreich, England und Deutschland verlief die Mobilmachung reibungslos – nach den bereits in Friedenszeiten aufgestellten Plänen und Zeitvorgaben.

Neben den Kommentaren zum Krieg bietet die RMS weitere Rubriken an. Die umfangreichste davon, „Allgemeines“, erweist sich zugleich als die vielfältigste. In der ausländischen Presseschau, stets mit dem Ziel der Information, werden der Zustand der Armeen analysiert und Lehren aus dem Spanischen Bürgerkrieg gezogen. Unter dem Titel „Weihnachten unter Waffen“ zieht die Dezemberausgabe eine erste Bilanz des „Sitzkriegs“. Der Ton ist ernst, aber ruhig.

Im Jahr 1940 werden die „Kommentare zum gegenwärtigen Krieg“ umfangreicher und betonen Themen wie Beweglichkeit, Feuerkraft und Operationen in einem Gelände, das dem unseren ähnelt. Das didaktische Ziel ist offensichtlich. Mehrere Artikel befassen sich mit der Gesundheit der Truppe und der Disziplin sowie mit den Lehren aus einem langen Zusammenleben unter schwierigen klimatischen und hygienischen Bedingungen: Es handelt sich nicht mehr um 13 Wochen in der Kaserne oder drei unter dem Zelt – sondern um vier Monate im Freien für nur wenige Tage zu Hause.

Im April spricht Major i.G. Rochat über die 1938 geschaffenen Grenztruppen. Auch wenn man sich über die Durchmischung der drei Altersklassen innerhalb der Kompanien wundern konnte, haben sich diese Formationen ihren Platz verdient – auch wenn noch nicht alles perfekt ist. Die Wahrung des Geheimnisses verbietet konkrete Darstellungen oder Vorschläge, doch eine Verstärkung in den Bereichen Genie und Pferdetransporte ist notwendig.

In derselben Ausgabe findet sich eine „Ausländische Chronik“, obwohl die RMS seit mehreren Monaten keine mehr veröffentlicht hatte. Der Kommandant der 8. deutschen Armee, General Blaskowitz, berichtet über die Einnahme Warschaus im Herbst 1939 – eingeleitet durch einen Hinweis der Redaktion: „Der Krieg dauert an, und es erschiene uns weder gerecht noch ehrlich, unsere Leser weiterhin der Mitarbeit solcher ausländischer Beobachter und Kriegsteilnehmer zu berauben, deren Zeugnisse uns zu interessanten Überlegungen anregen und wertvolle Erkenntnisse vermitteln können. Gemäss unserer Pflicht zur Neutralität werden daher unter dieser Rubrik nacheinander Artikel von Vertretern verschiedener kriegführender Nationen erscheinen, deren Texte eine Dokumentensammlung zur Geschichte des Krieges bilden sollen.“ Auch Schweizer Autoren liefern Analysen des Konflikts. 1941 veröffentlicht Hauptmann Eddy Bauer, der bald darauf sein berühmtes Werk Der Panzerkrieg herausbringen wird, einen umfangreichen Beitrag unter dem Titel „Gedanken zum Frankreichfeldzug“.

Zu Beginn der deutsch-russischen Feindseligkeiten befiehlt Stalin Operationen im Rücken der deutschen Truppen – eine bereits bekannte, bisher jedoch wenig ausgeprägte Kampfform: der Guerillakrieg. Die „Kommentare zum gegenwärtigen Krieg“ der Oktoberausgabe sind diesem Thema gewidmet: „Die Russen scheinen sich derzeit auf diese Art der Kriegführung spezialisiert zu haben, die […] in vollkommener Übereinstimmung mit der revolutionären Aktion steht: Hinterhalte, Strassenkämpfe, Sabotage usw. Gestützt auf eine fanatisierte Bevölkerung erklärt dies in grossem Masse gewisse Erfolge auf diesem Gebiet. Haus um Haus, Strasse um Strasse hielten die Partisanen Minsk, Smolensk, Kischinew, Gomel usw., während sich die grossen russischen Verbände zurückzogen. […] Beim Lesen der deutschen Presse ist man von der Ausdehnung dieses Krieges beeindruckt, der offenbar bereits eine unzählige Zahl von Opfern gefordert hat.“RMS, Oktober 1941, S. 528..

1942 geschieht in Westeuropamilitärisch nur wenig. Daher legt die RMS den Schwerpunkt auf den Krieg im Nahen Osten, im Fernen Osten und in der Sowjetunion; sie behandelt Themen wie Libyen,Birma, Indien, Madagaskar und die Lage der deutschen Armee in Russland.„Die Überraschungswirkung der Panzertruppen und der Luftwaffe ist verflogen. Wie wir bereits gesehen haben, scheint die Phase des Blitzkriegs beendet zu sein: Jeder Vorstoss der deutschen Offensive muss nun sorgfältig vorbereitet werden.“RMS, Juni 1942, S. 255.Nach einem Jahr Krieg im Osten „handelt es sich nun um ein Wettrennen zwischen der angelsächsischen Industrieproduktion zugunsten Russlands und der von Deutschland angestrebten militärischen Entscheidung, bevor diese Produktion ihren Höhepunkt erreicht. Sollte diese Entscheidung noch in diesem Jahr fallen, käme die gesamte für 1943 geplante riesige Produktion zu spät; andernfalls beginnt der Abnutzungskrieg mit all seinen Unwägbarkeiten.“RMSJuli 1942, S. 299..

Im Jahr 1943 gehören Eddy Bauer, Marcel Montfort und Daniel Nicolas zu den regelmässigsten Mitarbeitenden der RMS. Sie bereichern die Rubrik „Allgemeines“ mit Beiträgen, aus denen jeder Offizier für seine Tätigkeit als militärischer Führer Nutzen ziehen kann. Oberst Henri Lecomte, 73 Jahre alt, unterstützt die Zeitschrift weiterhin mit seinen Beiträgen – insbesondere auf dem Gebiet seiner Waffengattung, des Geniewesens.

In den „Kommentaren zum gegenwärtigen Krieg“ finden sich die ersten Überlegungen zu den Ursachen der deutschen Rückschläge und zur möglichen Entwicklung des Konflikts. „Man kann nicht umhin, die Gründe für die gegenwärtigen [deutschen] Niederlagen verstehen zu wollen, denn wir können nicht annehmen, dass die heutige Situation ausschliesslich auf eine zahlenmässige und materielle Überlegenheit der Russen zurückzuführen ist. Die deutschen Misserfolge haben eine tiefere Ursache“ – nämlich Hitlers grosse strategische Kühnheit und seine Unterschätzung der Fähigkeiten seines Gegners.

Die mit Karten erläuterten Operationen stehen 1944 weiterhin im Vordergrund. Nachdem der Blick während mehr als zwei Jahren nach Osten gerichtet war, wendet er sich nun wieder Westeuropa zu – angezogen von den beiden Landungen in der Normandie und in der Provence. Falschnachrichten müssen richtiggestellt werden: „Mit der Entwicklung der Operationen erleben wir eine neue Flut von Enten. Es gibt sie in allen Grössen“, insbesondere die verfrühte Meldung über die Einnahme bestimmter Städte. Es besteht die Gefahr, dass Befreiungsbewegungen aufgrund solcher Informationen zu früh losschlagen und daraufhin vom Besatzer mit äusserster Brutalität niedergeschlagen werden. Für die RMS, die die Objektivität der offiziellen anglo-amerikanischen Kommuniqués betont, liegt die Verantwortung bei den Journalisten; tatsächlich klaffen zwischen dem, was sie schreiben, und der Realität bisweilen erhebliche Unterschiede. So erreichten die Amerikaner die Genfer Grenze erst drei Tage nach der Ankündigung in der Presse!

In der Oktoberausgabe erscheint eine Hommage an General Guisan anlässlich seines 70. Geburtstags: „Respektvoll gegenüber der Autorität der Regierung, doch sich seiner Aufgabe, seiner Kompetenzen und seiner Verantwortung voll bewusst, verfolgt General Guisan Tag für Tag seine Arbeit, besucht seine Truppen, studiert seine Dossiers. Seine Führungsautorität und sein Ansehen haben das ganze Land gewonnen – denn die Armee, das ist das Volk! Es ist erfreulich zu wissen, dass das militärische Schicksal der Schweizer Heimat in solchen Händen liegt und dass seit fünf Jahren der Befehl unverändert geblieben ist!“

Blick auf die Nachkriegszeit

In der Endphase eines Konflikts, dessen Ausgang längst feststeht, ersetzen 1945 die „Kommentare zu den Ereignissen“ die bisherigen „Kommentare zum Krieg“. Die Autoren – teils regelmässige, teils gelegentliche Mitarbeitende – bemühen sich um Distanz, interpretieren die Geschehnisse im Gesamtzusammenhang und in der Tiefe und richten ihren Blick auf die Nachkriegszeit, auf die Schwierigkeiten sowohl im Innern als auch auf internationaler Ebene. Die Karten werden neu gemischt; man muss mit der gewaltigen Macht der seit 1942 offensichtlich erstarkten Sowjetunion rechnen. Die noch festzulegende Demarkationslinie wird zwei Welten trennen. „Polen, Bulgarien, Rumänien, Finnland, Ungarn, Jugoslawien, die Tschechoslowakei, alle baltischen Staaten, Österreich und ein grosser Teil Deutschlands sind von der UdSSR besetzt oder handeln nach ihren Weisungen. Man kann sich leicht die zusätzliche Macht vorstellen, die sie Russland verleihen, denn es besteht kein Zweifel, dass sie daraus den maximalen Nutzen ziehen und dass sie für sie eine vollständige militärische Deckung bilden wird.“ Die Zeitschrift zeigt sich besorgt über die Entwicklung der Ost-West-Beziehungen.

Was die Zukunft der Schweizer Armee betrifft, so wird sie Gegenstand von Warnungen: Sie „wirft eine Reihe schwerwiegender Probleme auf, die hier noch zu früh wären, im Einzelnen zu erörtern. Die Schweiz hätte beinahe mit ihrer Existenz bezahlt, weil sie nach 1918 den Ratschlägen von General Wille nicht gefolgt ist. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ob sie morgen den Mut haben wird, im Gegenteil, denjenigen zu folgen, die General Guisan ihr gewiss mit derselben Offenheit erteilen wird.“RMS, Juli 1945, S. 305.

Wenn in diesen Kriegsjahren die Herausgabe der RMS durch die militärischen Aufgaben ihres Direktors, durch die in der strategischen Lage der Schweiz zwischen 1940 und 1944 gebotene Vorsicht sowie durch die langen Aktivdienstzeiten treuer Mitarbeiter erschwert wurde, so lassen die Ausgaben davon nichts erkennen. Die ausgewogene Darstellung des Krieges ist dort in bemerkenswerter Weise dargelegt und nüchtern kommentiert, was die Zeitschrift zu einer Quelle von unbestreitbarem Wert macht.

1946–1990 : Während des Kalten Krieges

Während ihres ersten Jahrhunderts zeichnete sich die RMS durch eine bemerkenswerte redaktionelle Stabilität aus, da zwischen 1856 und 1967 nur drei Chefredaktoren aufeinanderfolgten. In den folgenden 13 Jahren waren es ebenfalls drei: Divisionär Marcel Montfort, der im Mai 1971 verstarb; sein Sohn, der spätere Divisionär Michel-H. Montfort, der aufgrund seiner militärischen Aufgaben Ende 1978 das Amt an Oberst i Gst Paul Ducotterd übergeben musste.

Nach 1945 veränderte sich der Inhalt der RMS deutlich. Im Anschluss an den Konflikt nutzten sowohl schweizerische als auch ausländische – vor allem französische – Autoren die Kriegserfahrungen als Grundlage ihrer Analysen. Schweizer Offiziere, sehr unterschiedlich in Rang und Waffengattung, Milizoffiziere und Instruktoren, befassten sich mit Fragen der Ausbildung und der Kampftechnik. Die Truppenorganisation 61 und die Schaffung der mechanisierten Divisionen lösten ebenso Kontroversen aus wie zahlreiche Beiträge über den Einsatz von Panzern und Panzerverbänden. Divisionär Marcel Montfort analysierte regelmäßig die strategische Lage in seiner Rubrik „Was gibt’s Neues bei der NATO?“, später übernahm Brigadegeneral Jean-Jacques Chouet mit „Rundblick“. Die Rubriken hatten jedoch nicht mehr die Rolle und Regelmäßigkeit der früheren Zeit. Mit dem Tod von Marcel Montfort und Roland Ramseyer, der jahrelang die „Chronique du tir“ geführt hatte, verschwanden sie allmählich – mit Ausnahme der „Revue des revues“ und gelegentlicher Rückblicke auf die Geschichte der RMS. Der Chefredaktor beklagte, keine festen Rubrikverantwortlichen mehr zu finden, die sich insbesondere mit Fragen der Ausbildung oder der Führung beschäftigen würden.

Auch die Zahl der mehr oder weniger regelmäßig mitarbeitenden Autoren ging zurück. Michel Montfort musste mitunter in letzter Minute um Beiträge bitten. Unteroffiziere oder höhere Offiziere erhielten dann einen telefonischen Alarm vom Chefredaktor: „Ich brauche bis Ende Woche fünf Seiten. Wählen Sie ein Thema! An die Arbeit! Viel Erfolg!“ Das große Verdienst seines Nachfolgers, Oberst i Gst Paul Ducotterd, bestand darin, die Einsendungen – meist spontan – von rund 150 Autoren zu fördern. Diese äußerst wertvolle Liste gab er später an seinen Nachfolger weiter. Durch persönliche Briefe und unzählige Anfragen gelang es ihm zudem, die Zahl der Abonnenten deutlich zu erhöhen.

Die Westschweizer Offiziersgesellschaften werden Eigentümer der «RMS»

Die RMS erfährt auch einen tiefgreifenden Strukturwandel.Nach dem Tod von Roger Masson im Herbst 1967 sieht sich die Zeitschrift mit erheblichen redaktionellen und finanziellen Problemen konfrontiert.Die jährlichen Ausgaben beliefen sich 1970 auf rund 70’000 Franken für 12 Ausgaben, 1980 auf 125’000 Franken für 11 Ausgaben und 2004 auf 185’000 Franken für 8 Ausgaben. Die Redaktoren erhielten stets nur eine bescheidene Entschädigung, einige Autoren lediglich ein symbolisches Honorar. Dank dem Engagement des neuen Chefredaktors, Divisionär Marcel Montfort, und dem Entgegenkommen des Verlegers konnte die Zeitschrift gerettet werden.«Nach der Übertragung der Schweizerischen Militärzeitschrift durch ihren Eigentümer, die Imprimeries Réunies S.A. in Lausanne, an die Schweizerische Offiziersgesellschaft (SSO), beschlossen die französischsprachigen Sektionen und Regionalgruppen, die Herausgabe und Veröffentlichung auf eigene Rechnung zu übernehmen. Zu diesem Zweck trafen sich die Vertreter der SSO-Sektionen Bern, Freiburg, Waadt, Wallis, Neuenburg und GenfDie Offiziersgesellschaft des Berner Juras schloss sich diesem Zusammenschluss an, und 1984 folgte die Jurassische Offiziersgesellschaft – im Zuge des Eintritts der Republik und des Kantons Jura in die Souveränität. gründeten am 14. Dezember 1968 in Lausanne die Association de la Revue Militaire Suisse (ARMS).Damit wurden die welschen Offiziere Eigentümer und Herausgeber der Revue Militaire Suisse. Es bleibt zu hoffen, dass sie die Weiterentwicklung und den Erfolg der Zeitschrift mit Herzblut fördern werden. Und zu diesen praktischen Anliegen, davon sind wir überzeugt, werden sie auch die Verantwortung für eine 114-jährige Vergangenheit übernehmen.

Dem ersten Präsidenten der neuen ARMS, Oberst EMG André Petitpierre, fiel die anspruchsvolle Aufgabe zu, die Vereinigung zu organisieren und ihre Leitlinien festzulegen. Vorrangig galt es – da Redaktion und Druck vorerst sichergestellt waren – die finanziellen Mittel zu finden, um den zu geringen Ertrag aus den Abonnements zu ergänzen. Die welschen Sektionen der SSO beteiligten sich – wie es auch heute noch der Fall ist – an der Finanzierung der RMS, die zudem von einem Beitrag der Schweizerischen Offiziersgesellschaft profitiert.

Anlässlich der Generalversammlung vom 25. Juni 1975 in Lausanne erhielt die ARMS einen neuen Präsidenten – Divisionär Denis Borel, Stellvertreter des Direktors des Zentralamts für die Landesverteidigung. Er setzte die begonnene Arbeit fort und versuchte, die Idee einer „RMS für alle“ zu verwirklichen. Nach dem Vorbild der Allgemeinen Schweizerischen Militärzeitschrift in der Deutschschweiz sollte das Abonnement der RMS für jedes welsche Mitglied der Schweizerischen Offiziersgesellschaft obligatorisch werden. Mehrfach wurde das Projekt diskutiert, ohne Erfolg. Erst Anfang der 1990er-Jahre wagten die Waadtländer Offiziere den Schritt und beschlossen, ihre Mitglieder automatisch auf die RMS zu abonnieren. Zur Ablösung ihrer defizitären Zeitschrift Défense konnten sie in jeder Ausgabe der RMS eine vierseitige Rubrik veröffentlichen. Die Offiziere des französischsprachigen Wallis folgten zu Beginn der 2000er-Jahre, die Neuenburger Offiziere im Jahr 2017.

Nachdem Major Eric Juvet zurückgetreten war, übernahm Korporal Gérard Beaud, Verwaltungsverantwortlicher bei 24 Heures / Tribune de Genève, am 1. Juli 1976 die Logistik der RMS. Er verstarb Ende 2001, nachdem er die Zeitschrift über 25 Jahre lang mit seiner beruflichen Erfahrung unterstützt hatte. Kurzfristig übernahmen Oberst EMG Jean-Claude Roch und seine Ehefrau die Leitung – entschlossen und mit fester Hand – in einer schwierigen Übergangszeit.

Mit seinem Eintritt in den Ruhestand trat Divisionär Denis Borel von der Präsidentschaft der ARMS zurück. Sein Nachfolger, Oberst EMG Louis Pittet aus Genf, übernahm zugleich die Verantwortung für die Werbung und sicherte der RMS vorübergehend eine stabile finanzielle Lage, indem er – nach dem Vorbild von Fussball- und Eishockeyclubs – eine Unterstützungsgruppe namens «Groupe des 200» gründete, die rund ein Viertel der Einnahmen beisteuerte. Unter seiner Leitung erhielt die RMS im Januar 1991 ein neues Format und Erscheinungsbild. Sie gab das frühere „Sabretache“-Format auf und wechselte zu 17 × 24 cm, was eine attraktivere Gestaltung und eine bessere Integration der Illustrationen ermöglichte. Hauptmann Michel Stauffer, Direktor der ERAG in Lausanne, trug wesentlich zur Entwicklung des Layouts bei. Ziel dieser Neuerung war es, ein breites Publikum von Offizieren – vom Zugführer bis zum Korpskommandanten – anzusprechen, damit jede Ausgabe mindestens einen Beitrag enthält, der jeden Leser interessiert.

Trotz des Bestrebens, die innen- und aussenpolitisch-militärische Lage seit dem Ende des Kalten Krieges zu berücksichtigen, gerät die RMS in stürmische Zeiten. Die Reformen «Armee 95» und «Armee XXI», zwar sachlich gerechtfertigt, führen zu einem drastischen Rückgang der Abonnements. In der «Armee 61» mit ihren 800’000 Angehörigen konnte die Zeitschrift auf Zehntausende welsche Offiziere zählen – geprägt von starkem Korpsgeist und einer treuen Leserschaft, die zwischen dem 20. und 55. Altersjahr Dienst leistete. In der «Armee XXI» verbleiben nur noch rund 1’500, die meisten geben ihre Ausrüstung bereits mit 35 Jahren zurück und haben danach wenig Interesse, sich weiterhin militärisch zu informieren. Da der Anteil der welschen Offiziere mit RMS-Abonnement nie über 30 % hinausging, ist zu erwarten, dass bei voller Umsetzung der Reform nur etwa 500 Abonnements bestehen bleiben werden. Zudem versiegt die frühere Werbung der unterstützenden Unternehmen – eine Folge der Globalisierung, des Renditedrucks, der Kostenkontrolle und der zunehmend ausländischen Unternehmensführung. Die Einnahmen der RMS aus diesem Bereich sind um zwei Drittel eingebrochen.

1991–2005 : Im Zeichen der Militärreformen

Im September 1991 übergab eine neue Generation die Verantwortung: Oberst EMG Paul Ducotterd und Oberst EMG Jean-François Chouet traten ab, an ihre Stelle traten Oberstleutnant Hervé de Weck und Leutnant Sylvain Curtenaz als stellvertretender Redaktor. Curtenaz verstand es rasch, zahlreiche junge Offiziere zum Schreiben zu motivieren. Seine beruflichen Verpflichtungen zwangen ihn jedoch, im Dezember 2003 zurückzutreten. Inzwischen zum Oberstleutnant EMG befördert, konnte er seine redaktionelle Tätigkeit nicht länger mit seinen vielfältigen Aufgaben als Berufsoffizier in der Schweiz und im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden vereinbaren. Während sechs Monaten führte er das Kontingent Swisscoy im Kosovo.

Hauptmann der Miliz Alexandre Vautravers, Panzeroffizier, promovierter Historiker und Spezialist für Rüstung, bisher stellvertretender Redaktor, übernimmt die Nachfolge. Major EMG Ludovic Monnerat, ebenfalls Milizoffizier, ausgewiesener Fachmann für Verteidigungs- und Sicherheitsfragen und in den Medien stark präsent, verstärkt das Redaktionsteam. Seine Website Checkpoint – ein Schweizer Informationsportal zu Verteidigungs- und Sicherheitsfragen – prädestiniert ihn dazu, die elektronische Ausgabe der RMS weiterzuentwickeln.

Zwischen 1991 und 2006 trugen fast 300 Autoren aus dem In- und Ausland zur RMS bei, darunter auch einige Frauen – etwa Marie-Pierre Walliser aus Biel oder die Historikerin Sophie de Lastours, Spezialistin für russische und sowjetische Streitkräfte.

Besonders stark vertreten waren französische Autoren: rund 25 Beiträge, darunter vom General Pierre M. Gallois, dem Strategen der französischen Nuklearstreitkräfte, und von Philippe Richardot, der mit historischen Studien und Analysen zur sicherheitspolitischen Lage brillierte. Auch belgische und niederländische Fachleute sowie Autoren aus Ex-Jugoslawien leisteten wertvolle Beiträge.

Unter den Autoren finden sich 38 Generale der Armee 61, Armee 95 und Armee XXI – darunter sämtliche Kommandanten des Feldarmeekorps 1 sowie der ihm unterstellten Divisionen. Divisionär Peter Regli, Unterstabschef „Nachrichtendienst und Sicherheit“, bereichert die RMS-Leserinnen und -Leser mit hochrangigen Lagebeurteilungen. Oberst EMG Jacques F. Baud, Experte für Nachrichtendienst, Geheimdienste, Terrorismus und Antiterrorismus, veröffentlicht bedeutende Werke beim Verlag Lavauzelle in Paris – ohne dabei die RMS und die Westschweizer Offiziere zu vergessen.

Die Lesefähigkeit, der Scharfsinn und die schonungslose Offenheit von Oberst Pierre G. Altermath verdienen besondere Erwähnung. Über 25 Jahre hinweg lieferte dieser Berufsoffizier der RMS pointierte Texte, die nicht immer allen gefielen – über Kriegserfahrungen und Einsatzvorbereitung. Unvergessen bleibt sein von der jurassischen Pressezeichnerin Eliane Chytil illustrierter Artikel „À la façon de La Bruyère… : nos amis les chefs“, in dem er auf humorvolle, aber treffende Weise eine Typologie von Truppenkommandanten zeichnet: den Feinschmecker, den Karrieristen, den Eigenwilligen, den Pechvogel, den Traditionalisten … Seine auf Französisch veröffentlichten Beiträge lösten in Bern kaum Reaktionen aus – doch ein einziger Artikel auf Deutsch in der Allgemeinen Schweizerischen Militärzeitschrift brachte ihm eine Flut bissiger Zuschriften ein. Liest man im VBS etwa kein Französisch mehr? Die Kolumnen von Oberst EMG Mauro Cereghetti – einer stilistisch brillanten Feder – bestechen durch Originalität und eine Form, die seinen Botschaften Nachdruck verleiht. Beispielhaft dafür ist „Die Armee 1992… Der Frosch, die Seerose und der Oberst“.

Rund fünfzehn Universitätsprofessoren aus der Romandie und der Deutschschweiz, dazu Unteroffiziere und Zivilpersonen, sind in den Registern der RMS verzeichnet. Pierre Maurer, im Einsatz für die OSZE in Albanien, im Kosovo und in Jugoslawien, liefert wertvolle Analysen zu den Balkankonflikten und ihren dramatischen Herausforderungen – oft im Gegensatz zu den gängigen Mediendarstellungen. Adjutant Unteroffizier Vincent Quartier wiederum überzeugt mit originellen Beiträgen zu wenig bekannten Themen, die er mit Spürsinn und Neugier aufgreift.

Die gesamte Periode ist geprägt von einem klaren Willen, Aufklärung zu leisten – also aktiv gegen Desinformation im Kontext des Kalten Krieges, gegen Halbwahrheiten, „Political Correctness“ und die Voreingenommenheit bestimmter Medien oder Autoren wie des berüchtigten Jean Ziegler anzuschreiben. Dieser hatte etwa eine angebliche „Sturmkatastrophe von Thun“ während des Zweiten Weltkriegs erfunden, bei der geheime Waffenexporte der Konstruktionswerkstatt enttarnt worden sein sollen. In der RMS bemühen sich sachlich orientierte Autoren darum, Konflikte zu beleuchten, über die sonst geschwiegen wird – im Osten Europas oder anderswo –, sowie die sicherheitspolitischen Bedrohungen in Europa und die neuen Dimensionen des Terrorismus, insbesondere jene mit Bezug zur Schweiz. Ab 1992 legt ein Experte der Sowjetunion die tatsächlichen Angriffspläne des Warschauer Pakts offen, einschliesslich jener Szenarien, die die Schweiz betrafen – gestützt auf sowjetische und tschechische Quellen sowie auf die Arbeiten des ehemaligen deutschen Staatssekretärs der Verteidigung, Lothar Rühl.

Mit der „Armee 95“ ändert sich die Verteidigungsstrategie: Man spricht nun von „Sicherheit durch Kooperation“ und vom „Partnerschaft für den Frieden“, dem im April 2000 eine Sonderausgabe der RMS gewidmet ist. Die RMS verschweigt jedoch weder die Schwächen noch die internen Probleme der neuen Struktur. Berufsoffiziere teilen dem Chefredaktor ihre Sorgen, ihre Entmutigung und die zahlreichen Rücktritte junger Kameraden mit. Keiner wagt, einen Artikel zu verfassen – selbst anonym –, da moderne Analysetechniken ihre Identität preisgeben könnten. In einem Editorial fasst der Chefredaktor ihre Stimmen zusammen und unterzeichnet es persönlich – woraufhin er vom Departementschef Samuel Schmid eine Rüge erhält. Doch nur wenige Wochen später greift auch die Presse das Thema auf! Der Armeechef wirft der Zeitschrift zudem einen „schlechten Geist“ vor – offenbar fällt ihm „konstruktive Kritik“ schwer zu akzeptieren.

Die RMS rückt die Einseitigkeiten und fragwürdigen Behauptungen in den Berichten der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg unter Vorsitz von Professor Bergier ins Licht. Diese kam zum Schluss, die Schweiz habe – bewusst oder unbewusst – mit dem Hitlerreich kollaboriert und damit den Krieg verlängert. Die Experten verschweigen jedoch vollständig die Verteidigungspolitik, die Abschreckungsstrategie und die zentrale Rolle der Armee!

Die RMS war nie ein Organ des Verteidigungsdepartements. Sie hat stets die Notwendigkeit einer glaubwürdigen Landesverteidigung erklärt und verteidigt – jedoch mit einem kritisch-konstruktiven Geist. Weder das Verteidigungsdepartement noch die Armeeführung sind unfehlbar wie der Papst in Rom. Die RMS hat nie Schönfärberei betrieben, ihre Leserschaft nicht mit Illusionen eingelullt und sich weder Hagiografie noch Demagogie hingegeben. Das wurde in Bern nicht immer verstanden… 1990 betrug die Auflage 4000 Exemplare, 2006 noch 2600. Trotz aller Widerstände muss die RMS erhalten bleiben – denn sämtliche Versuche, zweisprachige oder gar dreisprachige Militärzeitschriften zu schaffen, sind krachend gescheitert.

2006–heute: Eine neue Ära für die RMS

Man weiss, wie heikel und riskant Zukunftsanalysen sind. Die heutigen Konflikte sind so komplex, dass sie sich kaum erklären – und noch weniger verstehen lassen – durch die Kurzmeldungen eines Gratisblatts, das auf einem Bahnhof verteilt wird. Verstehen erfordert Information, Abstand und Analyse. Probleme lösen verlangt Debatte und Dialog. In einem solchen Umfeld bietet das Schweizer Milizsystem entscheidende Vorteile: fundierte Kompetenzen, geistige Offenheit und einen Raum für Diskussion, um den uns unsere Nachbarn beneiden.

Seit Ende der 1990er-Jahre wird – insbesondere von der Waadtländischen Offiziersgesellschaft – Kritik an Form und Inhalt der RMS geäussert. Diese führte zu einer Umfrage, deren Fazit sich wie folgt zusammenfassen lässt: Die Texte gelten als zu lang und zu komplex für eine flüssige Lektüre, das Format, das Layout und die Bebilderung werden als unzureichend empfunden und vermitteln ein konservatives Erscheinungsbild der Zeitschrift.1.

In den Jahren 2002–2003 verfasste Oberleutnant Frédéric Chiolero seine Diplomarbeit über die Neupositionierung der RMS. Diese faktenbasierte und detaillierte Studie – gestützt auf Zahlen, Bilanzen und zahlreiche Interviews – liefert wertvolle Erkenntnisse zur voraussichtlichen Entwicklung der Abonnentenzahlen, der Auflage und der möglichen strategischen Ausrichtung der RMS. Das Festhalten am Modell RMS 2000 im Umfeld der „Armee XXI“ und darüber hinaus würde erhaltende Massnahmen erfordern: Reduktion der Ausgabenfrequenz und der Auflage. Diese liegt um 3000 Exemplare, könnte aber bis 2008 unter 1000 fallen, wenn keine Massnahmen ergriffen werden – mit erheblichen Kostensteigerungen pro Ausgabe. Die Unterstützungsabonnements der Gruppe der Zweihundert haben bisher geholfen, diesen Punkt hinauszuschieben. 2005 trugen sie rund 50’000 Franken bei, also etwa 30 % der Einnahmen. Angesichts des fortgeschrittenen Alters vieler Mitglieder gilt es jedoch, die Nachfolge vorzubereiten und ihnen Leistungen zu bieten, die ihrem Engagement gerecht werden.

2007 markiert ein Schlüsseljahr für die Westschweizer Militärzeitschrift: Wechsel in der Chefredaktion, neues Format und Einführung des Vierfarbdrucks. Die RMS+ in der Printversion erscheint erstmals in der Januar/Februar-Ausgabe. Dank der fortschreitenden Technologie im digitalen Layout und Druck sind die Preisunterschiede zwischen Schwarz-Weiss und Farbe zunehmend vernachlässigbar. Seitenzahl und Erscheinungsrhythmus bleiben unverändert: sechs Ausgaben pro Jahr und zwei Themenhefte. Angesichts dieser Frequenz ist es unrealistisch, stets tagesaktuell zu sein. Die Reform RMS+ betrifft daher weniger den Inhalt als vielmehr die Form und das Erscheinungsbild. Ziel ist es, die Leserschaft zu erweitern, sich neuen Ansprüchen anzupassen – kurzum: neue Abonnenten zu gewinnen. Seit jeher besteht das Hauptpublikum der Zeitschrift aus Westschweizer Offizieren, Mitgliedern der kantonalen Offiziersgesellschaften, die Eigentümer der RMS sind.

Sicherheit ist heute keine ausschliesslich militärische Angelegenheit mehr. Jedes Engagement umfasst mittlerweile eine territoriale Dimension und erfordert eine enge Koordination mit zivilen Behörden und Organisationen. Das moderne sicherheitspolitische Umfeld stellt ein komplexes Geflecht aus politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und psychologischen Akteuren und Interessen dar. Um den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen, sind ein tiefes Verständnis des Kontextes, der Bevölkerung, der Rechtslage, der internationalen Zusammenhänge sowie der medialen Sensibilitäten erforderlich. Komplexe Phänomene verlangen interdisziplinäre Ansätze: urbane Gewalt, Migration, realer oder vermeintlicher Neokolonialismus und der sogenannte „Kampf der Zivilisationen“ bedürfen einer vernetzten Analyse und einer Öffnung gegenüber den Erkenntnissen der Geistes- und Sozialwissenschaften.

Zur traditionellen Leserschaft der RMS müssen vermehrt auch die Berufskader der Armee – sowohl Berufsoffiziere als auch Vertragsangestellte – hinzukommen. Mit den Reformen Armee 95, DMF 95 und Armee XXI sind viele interne Publikationen des Verteidigungsdepartements verschwunden. Dabei wäre gerade heute eine enge Zusammenarbeit und ein besseres Verständnis zwischen Miliz- und Berufskadern, zwischen Mitarbeitenden der militärischen Bundes- und Kantonsverwaltungen, zivilen Angestellten sowie Entscheidungsträgern von Bund und Kantonen notwendiger denn je. Nicht zu vergessen ist die politische Ebene, die Verantwortlichen für Sicherheit im weiteren Sinne und für die öffentliche Ordnung – also die sogenannten Blaulicht-Organisationen – sowie die Akteure im Bereich Friedensförderung und Entwicklungspolitik.

Die Zeitschrift muss auch in der grossen Gemeinschaft der Studierenden Fuss fassen. Die jungen Generationen sind fasziniert von grossen humanitären Themen: Völkerrecht, UNO-Reformen, Friedenseinsätze, Katastrophenhilfe, Entwicklungszusammenarbeit, soziale Gerechtigkeit, menschliche Sicherheit, Umweltschutz, Globalisierung, fairer Handel, nachhaltige Entwicklung, Integration und internationale Beziehungen. Doch sie brauchen die Konfrontation mit der Tiefe realer Erfahrungen und Zusammenhänge. Die RMS behandelt seit langem strategische Themen wie die Schweizer Aussenpolitik, Migration und Demografie, Geopolitik oder Technologietransfer – und sie hat in diesem Diskurs eine bedeutende Rolle zu spielen.

Die RMS+ versteht sich in erster Linie als Plattform für Diskussionen und den Austausch von Informationen – aus offiziellen Schweizer oder ausländischen Quellen, von einer Redaktion, die kontinuierlich erweitert werden muss, und von einem Pool von Autorinnen und Autoren, die ihre Erfahrungen, Meinungen und neue Perspektiven einbringen. Dieser offene Geist und die Vielfalt der Beiträge garantieren die Qualität einer Zeitschrift, die in erster Linie Raum für Reflexion und Inhalte bieten will.

Sicherheit und Sicherheitspolitik umfassen derart weite Bereiche, dass es unmöglich ist, sie alle abzudecken – man würde sich darin verlieren. Die RMS+ konzentriert sich daher auf sieben prioritäre Schwerpunkte:

- Analyse und Darstellung des internationalen sicherheitspolitischen Umfelds, mit Beobachtung prägender Ereignisse, Konflikte und Faktoren, die Sicherheitsfragen beeinflussen: Technologie und Bewaffnung, Wirtschaft, Demografie, Geopolitik, strategische Ressourcen, politische Systeme, neue Bedrohungen – insbesondere Terrorismus.

- Aufzeigen neuer Entwicklungen und Tendenzen.

- Beitrag zu sicherheitspolitischen Debatten, zur Entwicklung von Strukturen und Verteidigungsmitteln.

- Darstellung der Schweizer Armee – ihrer Formationen, Strukturen, Einsätze und Führungsprinzipien.

- Einblicke in das militärische Erbe und die Traditionen, mit besonderem Augenmerk auf die Militärgeschichte der Schweiz.

- Vorstellung ausländischer Streitkräfte – Formationen, Strukturen, Einsätze, Führung und Erfahrungen – sowie Berichterstattung über sicherheitspolitische Debatten und Publikationen jenseits unserer Grenzen.

- Agenda wichtiger Veranstaltungen, Konferenzen und Ausbildungen im Bereich Sicherheitspolitik, sowie Vorstellung relevanter Publikationen, Vereinigungen und Forschungszentren.

Die RMS dankt Oberst Hervé de Weck, ehemaligem Chefredaktor, für seine Beiträge zur Geschichte der RMS sowie für die Zusammenstellung der Bibliografien der Chefredaktoren.